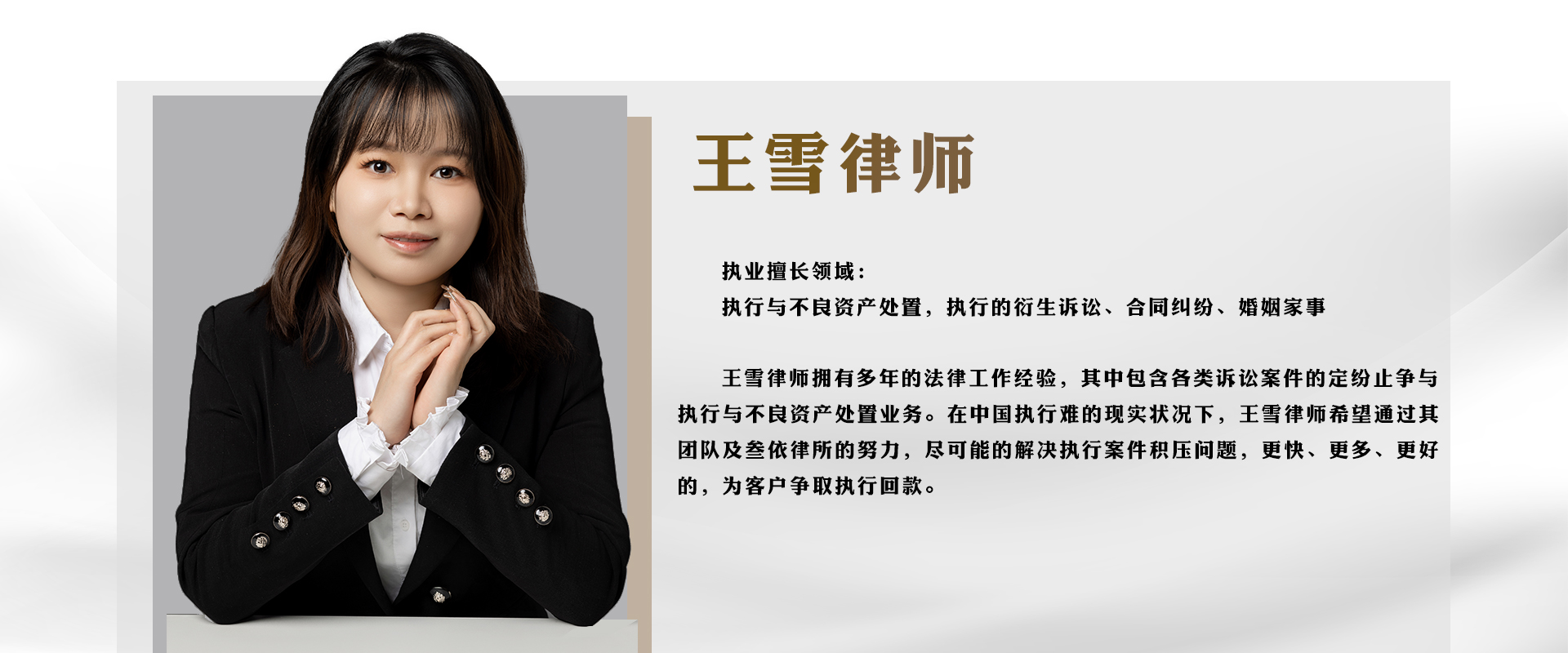

作者:王雪

在恋爱期间,情侣之间经常会产生金钱或财物的流转。然而,当感情破裂时,双方往往会对这些经济往来的性质产生争议:一方可能主张是借款,要求返还;另一方则辩称属于赠与,无需偿还。

如何准确区分恋爱期间的借贷与赠与,成为司法实践中的常见难题。本文将从法律角度分析二者的区分标准,并结合案例提出实务建议。

法律定义

1.赠与

赠与是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受的行为。

赠与一旦完成(如转账、交付物品),原则上不可撤销,除非符合法定撤销情形(如受赠人严重侵害赠与人权益)。

恋爱中的赠与特点:

基于感情因素,如节日红包(520、1314等特殊金额)、生日礼物、日常消费等。

通常无书面约定,且金额较小,符合一般社交习惯。

2.借贷

借贷是双方约定一方将金钱或物品转移给另一方,另一方承诺按期归还的法律关系。

借贷关系的成立需具备两个核心要素:

借贷合意:有证据表明“款项”是“借”或需“还”的借贷合意。

实际交付:款项或财物已实际转移。

恋爱中的借贷特点:

a可能存在借条、聊天记录等证据证明还款承诺。

b金额较大(如购房款、创业资金等),超出一般恋爱消费水平。

司法实践中的区分标准

法院在审理此类纠纷时,通常综合以下因素判断款项性质:

1.金额大小与用途

小额、特殊含义款项(如520、1314元红包)通常视为赠与,非特殊情况,否则无法要回。

大额资金(如数万元转账)更可能被认定为借贷,尤其是用于购房、投资等非日常消费用途。

案例参考:

男方转账10万元用于女方购房,法院结合聊天记录中“以后有钱再还”的表述,认定为借贷。

情人节转账5200元,法院认定为赠与,因金额具有特殊含义且无还款约定。

2.双方的意思表示

借贷合意是关键。即使无借条,聊天记录、录音中明确提及“借款”“还款”等表述,可能证明借贷关系。

赠与的意思通常体现为无条件给予,如“这是给你的”“不用还”等表述。

3.款项交付的背景与习惯

恋爱期间频繁相互转账、共同消费(如吃饭、旅游)通常视为共同支出或赠与。

单方大额转账且无合理赠与动机(如非节日、非生日),可能被推定为借贷。

律师建议

如何避免争议?

1.明确资金性质

大额资金往来:建议通过书面借条或聊天记录明确约定还款事宜。

赠与行为:可备注“礼物”“自愿赠与”等字样,避免日后争议。

2.保留证据

保存转账记录、聊天记录、借条等,尤其是涉及借贷合意的内容。

避免现金交易,尽量通过银行、支付宝等可追溯方式转账。

3.理性处理经济往来

恋爱期间的大额经济往来需谨慎,必要时咨询律师拟定协议。

感情破裂后,及时梳理双方经济关系,协商解决或通过法律途径主张权利。

结语

恋爱期间的经济往来既受感情影响,也受法律约束。

区分赠与与借贷的核心在于双方的真实意思表示及证据支持。为避免纠纷,情侣间应理性对待财物往来,必要时通过书面形式明确性质。