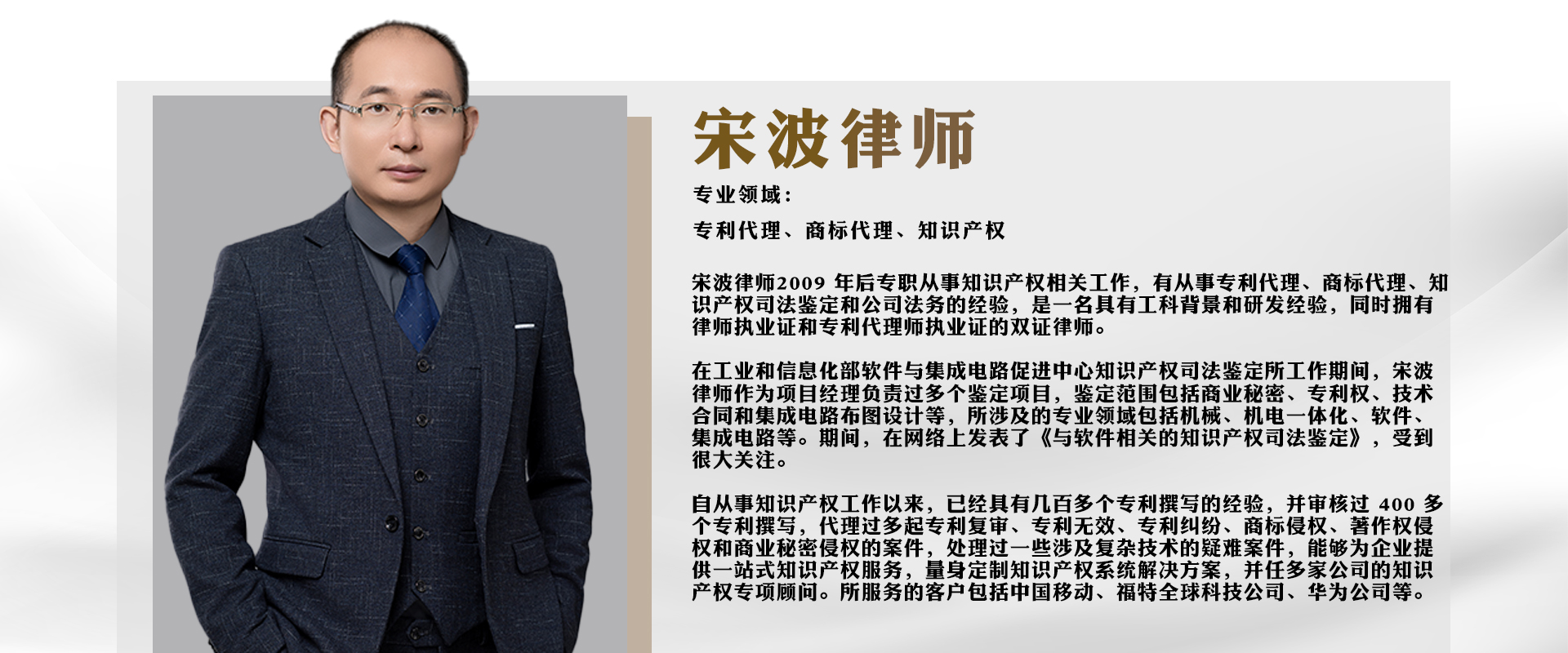

作者:宋波

商标法所称的混淆,除了我们常见的情况外,还包括将商标权人的商品误认为是被诉侵权人的商品或者误认商标权人与被诉侵权人有某种联系,妨碍商标权人行使其注册商标专用权,进而实质性妨碍该注册商标发挥识别作用。也就是所谓的“反向混淆”。反向混淆的理论最早起源于美国,后来逐渐在我国的司法实践中得到不同程度的认可。

一般来讲,我们在认定反向混淆的时候,要重点考虑如下两个方面:

①在先注册商标与在后使用商标构成近似;

②在后商标使用人对于商标的大量宣传和使用导致相关社会公众误认为在先商标权人的商品源自在后商标使用人,或与在后商标使用人存在关联。

下面看一则因构成反向混淆被认定侵权商标权的案例。

案情概述

某安有限公司享有“MIKA米家”的注册商标权,核定使用商品为第9类商品。某米科技公司在第9类商品上申请注册“米家”商标,商标局以该商标与包括某安公司“MIKA米家”商标在内的引证商标构成近似为由,驳回某米科技公司的商标注册申请。

某安公司的委托代理人在浙江省杭州市西湖区公证人员的见证下,分别在“某米官方旗舰店”(营业执照信息显示为某米科技公司的营业执照)、“某米官方旗舰店京东自营”网店、在×××.com(该网站域名的备案主体是某米科技公司)网站中,浏览并提交订单购买了多项含有“米家”字样的商标的商品。其中有两款商品标注的制造商为“上海某米科技有限公司(某米生态链企业)”。

在浙江省杭州市西湖区公证处公证人员的见证下,使用公证处提供的手机登录微信软件,在“MIJIA米家”公众号(其认证主体为某米科技公司)发现宣传推文中使用了“米家”字样。在北京市方圆公证处公证人员的见证下,到位于北京市朝阳区的某米之家北京世贸天阶店,选购了使用含“米家”字样的商标等10种商品。

某安公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,一审判决某米通讯公司、某米科技公司等停止侵权,并判决赔偿原告12103767元;二审判决被告停止侵权,判决赔偿原告3103767元。

律师分析

反向混淆不属于在先使用、不属于权利滥用。反向混淆与正向混淆均应考虑近似商标、类似商品、混淆可能性。因此,若反向混淆成立,则构成商标侵权。比如在上述案例中,首先涉案商标属臆造词汇,用于核定使用商品具有较强的识别性。某安公司获准注册涉案商标的时间远早于某米科技公司微信公众号中所宣称的时间。其次,某安公司主观上具有使用该注册商标进行正常商业经营,积累商誉的主观意愿,且在客观上亦确实对该商标进行了使用。

再次,某米科技公司和某米通讯公司对被控侵权“米家”标识的大量宣传和使用,势必会使得相关公众将“米家”标识与某米科技公司或某米通讯公司形成联系,进而割裂该标识与其注册商标权利人某安公司之间的联系,影响该商标本应具有的表征作为商品来源的某安公司的作用的发挥,损害该商标的最基本、最本质的功能。

反向混淆(定性上)一般不考虑原告商标使用情况及知名度,被告有无模仿意图及过错,以及公共利益是否受到损害。反向混淆(定量上)要考虑因果关系、知识产权贡献率、主观过错;既防止以大欺小、恃强凌弱,也防止诉讼讹诈、不当得利。如果在先商标权利人获准注册的行为本身不具有任何恶意,且符合商标注册制度本意,在后商标使用人未经许可擅自通过大规模宣传、使用等手段,使得相关公众在该注册商标与该使用人之间形成联系时,这种行为是要禁止的。

一方面,商标的本质是为了区分商品或服务的来源。另一方面,如果反向混淆的行为不加以禁止,就会逐渐打破市场竞争的良性循环,较强的经济势力会利用自身的知名度、消费者基数、市场占有率将侵占他人在先商标权的不法行为变为不会引起相关公众混淆误认的合法化商标共存,甚至演变为大企业不断蚕食中小企业的商誉和品牌价值,最终达到垄断消费市场的结局。

比如在上述案例中,第一,被诉侵权标识完整包含涉案商标的主要识别部分“米家”,若使用在同一种或类似商品上,相关公众施以一般注意力,容易对商品来源产生混淆误认。第二,某米通讯公司广泛使用“米家”标识,通过多渠道持续、广泛销售和宣传,特别是将“米家”标识与某米科技公司的“MIJIA”商标组合使用,足以使相关公众认为“米家”标识与两上诉人具有特定联系,进而容易将某安公司使用“MIKA米家”商标的商品误认为两上诉人的商品或与之存在某种联系。第三,两上诉人在申请注册“米家”商标被驳回时已经或应当知道涉案商标,并且对于两者构成近似,存在混淆可能性应有所认知,但仍加大对“米家”商标的宣传使用力度,主观上放任混淆结果的发生。第四,某安公司注册涉案商标在先,不存在刻意接近两上诉人,主动寻求混淆的故意,某安公司在经营过程中通过真实、善意、正当地使用注册商标,积累商誉的行为应得到肯定。因此,某米科技公司的侵权行为必须被禁止。

综上,我们建议商家,根据自身经营发展计划,针对可能推出的产品或服务,在商标首次申请注册时就避免注册类别过于单一的情况;对于已申请注册的商标要及时另行提出申请来扩充商品/服务项目,防止他人抢注;做好证据留存工作,既包括商标使用证据,也包括侵犯自身商标权的证据;在商标申请注册前要做好商标检索工作,对于自身的产品和服务要严格把关,防止出现“反向混淆”的行为。